save:

优点:节约系统资源

缺点:直接调用 rdbSave ,阻塞 Redis 主进程,直到保存完成为止。在主进程阻塞期间,服务器不能处理客户端的任何请求。

bgsave:

优点:fork 出一个子进程,子进程负责调用 rdbSave ,并在保存完成之后向主进程发送信号,通知保存已完成。 Redis 服务器在BGSAVE 执行期间仍然可以继续处理客户端的请求

缺点:由于会fork一个进程,因此更消耗内存

综上:

还是推荐使用bgsave命令,毕竟save命令阻塞其他请求是我们无法接受的

---------------------------------------------------

save m n:触发机制

自动触发最常见的情况是在配置文件中通过save m n,指定当m秒内发生n次变化时,会触发bgsave。

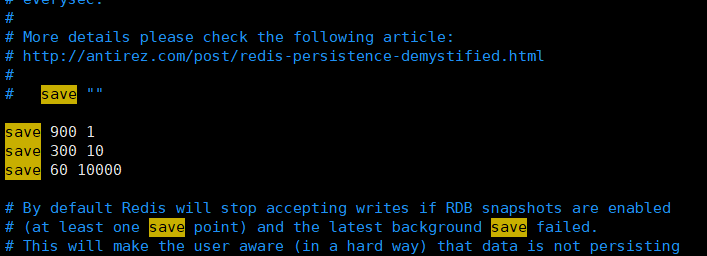

例如,查看Redis根目录默认配置文件 redis.conf,看到如下配置信息:

其中save 900 1的含义是:当时间到900秒时,如果Redis数据发生了至少1次变化,则执行bgsave;save 300 10和save 60 10000同理。

当三个save条件满足任意一个时,都会引起bgsave的调用。

save m n:实现原理

1、Redis的save m n,是通过serverCron函数、dirty计数器、和lastsave时间戳来实现的。

2、serverCron是Redis服务器的周期性操作函数,默认每隔100ms执行一次(可在redis.conf 文件中配置 默认:hz 10 这个配置表示1s内执行10次,也就是每100ms触发一次定时任务);

该函数对服务器的状态进行维护,其中一项工作就是检查 save m n 配置的条件是否满足,如果满足就执行 bgsave。

3、dirty计数器是Redis服务器维持的一个状态,记录了上一次执行bgsave/save命令后,服务器状态进行了多少次修改(包括增删改);而当save/bgsave执行完成后,会将dirty重新置为0。

4、例如,如果Redis执行了set mykey helloworld,则dirty值会+1;如果执行了sadd myset v1 v2 v3,则dirty值会+3;注意dirty记录的是服务器进行了多少次修改,而不是客户端执行了多少修改数据的命令。

5、lastsave时间戳也是Redis服务器维持的一个状态,记录的是上一次成功执行save/bgsave的时间。

6、save m n的原理如下:每隔100ms,执行serverCron函数;在serverCron函数中,遍历save m n配置的保存条件,只要有一个条件满足,就进行bgsave。

对于每一个save m n条件,只有下面两条同时满足时才算满足:

当前时间-lastsave > m

dirty >= n

save m n : 执行日志

下图是save m n触发bgsave执行时,服务器打印日志的情况:

其他触发机制:

除了save m n以外,还有一些其他情况会触发bgsave:

在主从复制场景下,如果从节点执行全量复制操作,则主节点会执行 bgsave 命令,并将rdb文件发送给从节点;

执行shutdown命令时,自动执行rdb持久化,如下图所示: