前言

本文内容取自:静物与产品摄影:布光、拍摄与修图技法 (第2版)中的相关内容

很多人认为,静物摄影是艺术,产品摄影是商业,因此二者没有多大联系。但事实上,二者本质上却是相通的,只不过后者是前者的商业化应用。安迪·沃霍尔说,赚钱、工作、商业都可以是艺术。这就是我把两者写进一本书的原因。我喜欢在闲暇时间进行静物创作,这为我拍摄产品提供了丰富的观察视角。静物和产品摄影可以说是专业摄影入门的基础,它们是静止的,你可以开动大脑,去体验、思考要拍摄的对象——构图、光线、表现手法、技术难点,等等。无论是自己拍摄创作,还是拍摄能让人心甘情愿付费的产品,都需要具备以下几点要求。

1.观察事物的专业角度/眼光,以及耐心。

例如,拍摄一双鞋子,怎样去网上找鞋子的样片资料,怎样编辑样片组成拍摄提纲。看看要拍的鞋子,卖点在哪里,应该怎样摆放,要搭配什么道具,怎样打光,用什么拍摄视角,等等。这些想清楚后,再与客户沟通,着手拍摄。前期的观察和计划/准备工作,比真正拍摄更重要。摄影新手往往缺乏对产品的耐心,拿来鞋子直接就凭印象摆放、拍摄。静物和产品摄影是按思维一步步来操作的,并与偶发性因素综合形成最终的效果,而不是按逻辑学里的“试错法”一次次碰出来的。

2.拍摄技术。这一点无须强调,技术保证照片的专业水准。

但要明确的是,拍摄技术应该超越单纯的相机操作、佳能尼康的门派之争、红圈焦外德味之类的问题,而应该就基本的白平衡、ISO、快门、光圈在各种场景中的灵活性和创造性去展开应用。我是一本音响杂志的合约摄影师,自己也带摄影培训班。每期学员都会看到我在现场工作时,顺手使用不同品牌的相机(杂志社的相机不固定),而在解决产品表面的质感和内发光问题时,又如何使用自己独有的方法。对于器材,我使用现场能用的最好的,但对品牌从不“挑食”。

3.图像处理/修图技术。

当今,不会做图像处理的摄影师,绝不能称为合格的摄影师。可以不必像修图师那样花四五个小时去塑造或合成一张照片,或者像平面设计师用Photoshop排版,但图像的调色、去污、美肤、锐化、钢笔抠图、蒙版、合成图像,是必须要掌握的,就像以前的胶片时代,摄影师必须进行类似的暗房操作一样。修图技术会极大地扩展摄影师的视野,从而在前期拍摄时制定出最佳的拍摄计划,例如哪些操作在前期拍,哪些效果后期合成。当然,如果有条件,还是要掌握专业的修图技术,因为有一些题材,例如珠宝类,大部分效果都是修/画出来的。以上三点要求,是静物和产品摄影师需要具备的。

下面,再回到更加务实的产品摄影。很多人认为产品摄影是没有技术含量的工作。可是细究起来,拍摄产品,从打开产品包装的那一刻起,就必然会面对某些问题——这些问题毫不起眼,但会让摄影新手无所适从,恼怒万分。例如,产品是正放还是侧放?侧多少度?相机是高位拍摄还是低位拍摄?产品是直接放在桌面,还是悬空固定?总之,产品一拿出来,什么问题都来了。我们还是从摄影思维上来解决问题,具体有以下几个要点。

1.熟悉产品结构后,才可以开拍。不了解产品,你会无从下手。比较可靠的产品摄影师,一定会先认真研究产品,而不是尽快拍完,收款。如果已经接到了一单,但又对产品不了解,怎么办?那就查找资料(网络上的资料应该十分丰富),或者向客户咨询。不要怕羞、怕掉面子。以吉他为例,如果你初次接触,需要知道民谣吉他和古典吉他在某些部件上的异同,它们的功用、琴弦、琴枕、共鸣箱……当了解产品后,就可以专心进行布光,针对吉他的材质采取相应的布光方案。

2.根据产品结构布置镜头,拍摄思维才能清晰,从而对一个产品所需要的镜头角度也会心中有数。例如,正面、30度侧面、背面、产品头部、颈部、Logo特写、特殊做工部位特写、质感/材料特写……而不是跟着感觉盲拍,或者顺应客户的想法每个产品拍摄一大堆图片——几十个产品拍下来,最后你会疯掉。事实上,无论是画册还是网店,根本用不了那么多图(一般来说12张左右就足够了)。

3.每一个镜头要表现什么?在对产品已经相当了解并且布好灯光后。端起相机,眼睛凑近局促的取景器外框,这时候,大脑要飞快旋转:“这张,我应该拍摄什么?是做工、质感,还是造型?”

点、线、面、光线、形状、色彩是静物摄影的切入点,也是我们以摄影师的眼光观察事物的出发点。这些基本概念贯穿于所有的摄影门类,无论是静物、产品,还是风光、纪实、人像。这些摄影语言是一名摄影师终生会使用的工具

4.摄影永远是做减法。要表现什么部分,就不要把多余的东西包含进画面。在有道具的产品拍摄过程中,道具只是产品展示的平台,能少就少,一般只需要一部分从四角切入画面即可。在有背景的产品拍摄中,背景也是越简单越好。实际上这是构图问题。想提高构图水平,平时就要多看静物摄影。

5.同一个部位的特写,镜头仅仅摇摆10~20cm,就是这么点差别,表达的内容就会完全不一样。例如,拍摄家电的功能面板,虽然画面中包含相同的功能键,但前一张是在强调开关按键,后一张强调的是定时按钮。

6.拍摄时就已经考虑后期画册或网页设计可能用到的图片,这时可以即兴发挥,客户一般也很乐意配合。例如,请现场其中一位工作人员扮演产品使用者,等等。

7.每次产品拍摄,都记下光位图,特别是外出拍摄。这样下次拍摄时能快速整理好器材设备。好多粗心的摄影师每次去老客户那里拍摄同类产品时,都想不起以前的灯光设备配置,结果每次调试灯光都要半天时间

光线

每一个学科、每一种知识、每一门艺术,都有它独特的思维方式。

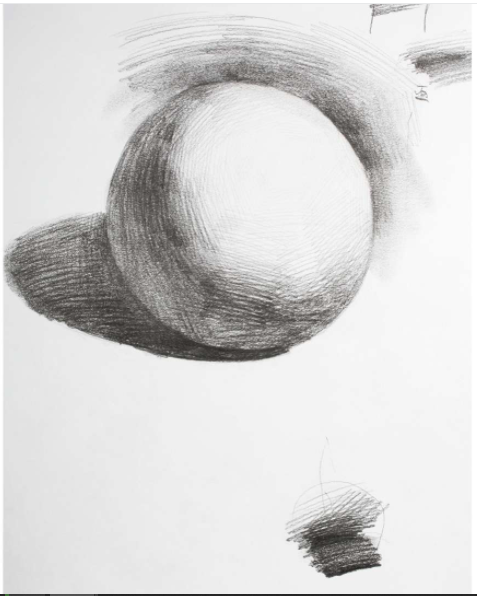

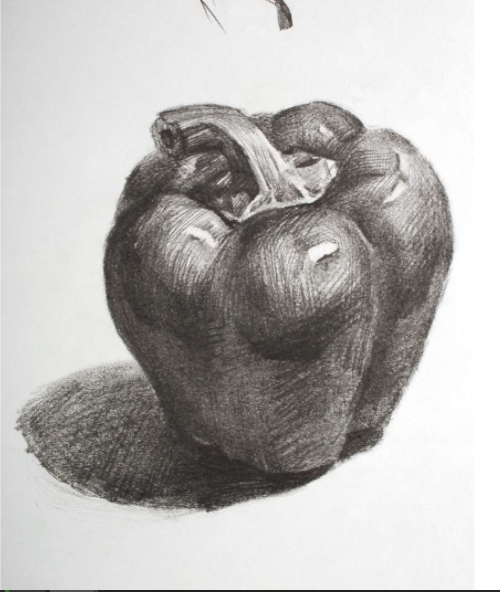

画素描时,我们会先寻找对所画之物的感受,然后用长线条去抓大的形体,再添加大的影调,接下来才去刻画局部和细节。形成了这种思维方式之后,无论画什么东西都会达到专业水准。

当我们再去看别人的绘画作品时,就会有意识地从“形抓得准不准(准确性)”“黑白灰的影调分布”“色彩的对比或调和关系”等思维方向去欣赏。

当一个专业人士看电影时,他会去审视电影的三幕故事结构、情节点、伏笔和照应、人物的弧光。那么,回到摄影,我们应该从哪些方面去分析一幅摄影作品呢?

我将其简明扼要地总结为:光线思维、色彩思维、构图思维、质感思维、工作规划思维(即导演思维)。具备了这些思维,其他更绚丽花哨的技艺,只是在这些基础思维上的演绎。

有很多摄影大师说“摄影规则就是没有规则”。这种说法很容易误导初学摄影的人,摄影师装酷可以,但不要把本身行业拔得过高。只要我们从摄影思维着手,入门并进阶到专业水平就不是问题

第一节:光线,光影和形状

所谓形状,其实质是光线,没有光线也就没有形状和形体,光线的明暗软硬,塑造了物体的形状、形体的直观表现。

你还记得绘画时的素描练习吧?用浓淡不同、粗细不同的铅笔笔触画出“三大面”(黑、白、灰面)、“五大调子”(亮调、中间调、深色调、反光、明暗交界)。这些由光线所赋予的影调画出来后,物体的形状自然而然就浮现出来了。

光线赋予了物体的外在形状。没有光线,就什么也看不到,只能通过触摸来感知它,但绝对无法在视觉上再现。

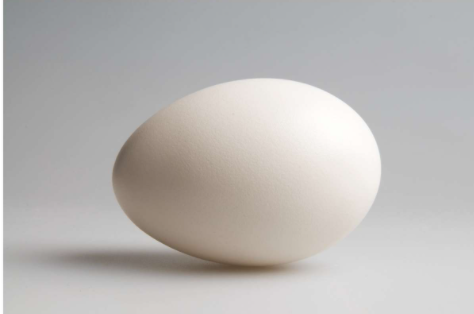

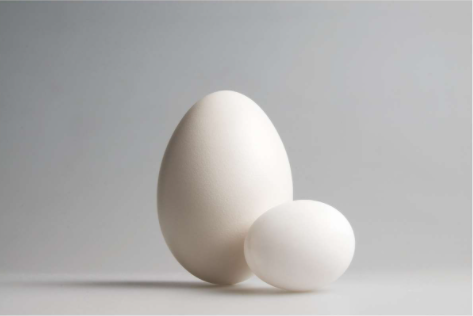

让我们从最简单的一个物体—鸡蛋开始。

观察一枚鸡蛋,把它置于灯前,你就会发现明调、暗调、中间调的黑白灰层次过渡。

这对我们的摄影思维是极好的训练。

01 绘画能帮助我们更好地理解光影和形状。在一张白纸上,先用铅笔排出光影调子,有了光影调子,形状就出来了。

02 光线影调不但能表现物品形状,而且其影调的深浅还让物品有了立体感。

03 摄影师不需要用画笔去画光线,而是直接利用光线来制造光影,表现被拍摄对象。在这里,利用光线来表现一枚鸡蛋的形状。

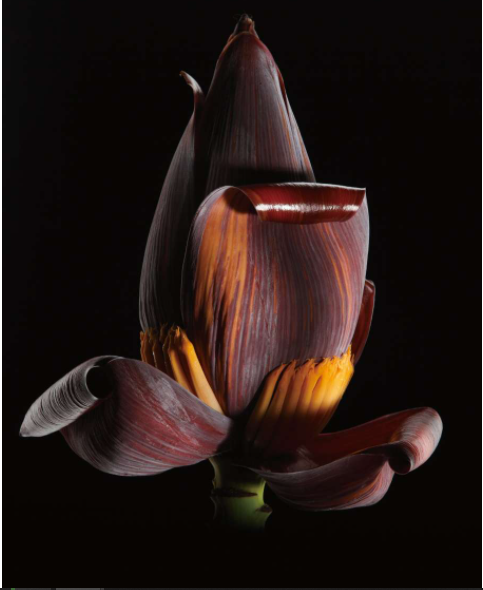

04这朵香蕉花的色泽和色彩饱和度吸引了我的注意,我计划用光线影调对它进行描述。我想在光影方面有点神秘感,在色泽方面给人温暖的感觉.

我将其摆放在摄影棚砖墙前粗糙的柜子上。调整光线影调,使用一个标准灯罩蒙上一层柔光布,形成“半硬光”从右斜上方45度打下来。在灯前加一张大的黑纸卡做遮挡,把这束光线分割为两部分,一部分落在被拍摄主体香蕉花上,一部分落在墙上。仔细调整黑卡纸的角度,以控制前后光量的比例。最后,“咔嚓”一声按下快门,一张泛着光泽的静物作品产生了。