目录

第1章 概述

重点

- 互联网边缘部分和核心部分的作用,包括分组交换的概念

- 计算机网络的性能指标

- 计算机网络分层次的体系结构,包含协议和服务的概念

1.1 计算机网络在信息时代中的作用

- 数字化、网络化、信息化

- 三类网络:电信网络,有线电视网络,计算机网络

- Internet:互联网

- 重要特性:连通性和共享(资源共享,如信息共享、软件共享、硬件共享)

1.2 互联网概述

计算机网络:

- 由若干结点(node)和连接这些结点的链路(link)组成。网络的结点可以是计算机、集线器、交换机和路由等。

互连网(internetwork 或 internet)

- 互连网是“网络的网络”(network of networks)

主机(host)

- 与网络相连的计算机

- 网络把许多计算机连接在一起,而互连网则把许多网络通过路由器连接在一起。与网络相连的计算机常称为主机。

互联网基础结构发展的三个阶段

- 第一个阶段从单个网络ARPANET向互连网发展的过程。1969,APRANET。1983,TCP/IP协议成为ARPANET上的标准协议。

- internet(互连网)是一个通用名词,泛指由多个计算机网络互连而成的计算机网络。网络间的通信协议可以任意选择。

- Internet(互联网)是一个专用名词,指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定互连网,它采用TCP/IP协议族作为通信的规则,且其前身是美国的ARPANET。

- 第二个阶段的特点是建成了三级结构的互联网。1985,美国国家科学基金会(National Science Foundation)建设计算机网络,NSFNET。它是三级计算机网络,分主干网、地区网、校园网(或企业网)。

- 第三个阶段的特点是逐渐形成了多层次 ISP 结构的互联网。NSFNET 逐渐被互联网主干网替代。互联网服务提供者 ISP(Internet Service Provider),又称为互联网服务提供商。

- ISP:主干 ISP、地区 ISP 和本地 ISP 。

- 本地ISP给用户提供直接的服务(用户有时也称为端用户)

- 互联网交换点 IXP (Internet eXchange Point),主要作用:允许两个网络直接相连并交换分组,而不需要经过第三个网络(一般需要交费,速度也慢)来转发分组。

- IXP 的结构非常复杂。典型的 IXP 由一个或多个网络交换机组成,许多 ISP 再连接到这些网络交换机的相关端口上。IXP 常采用工作在数据链路层的网络交换机,这些网络交换机都用局域网连起来。

标准化工作

- 互联网协会(ISOC)

- 技术组织,互联网体系结构委员会 IAB

- 互联网工程部 IETF

- 互联网研究部 IRTF

- 技术组织,互联网体系结构委员会 IAB

- 三个阶段

- 互联网草案

- 建议标准

- 成为RFC文档

- 互联网标准

1.3 互联网的组成

边缘部分

- 由所有连接在互联网上的主机组成。用户直接使用。

核心部分

- 由大量网络和连接这些网络的路由器组成。为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)。

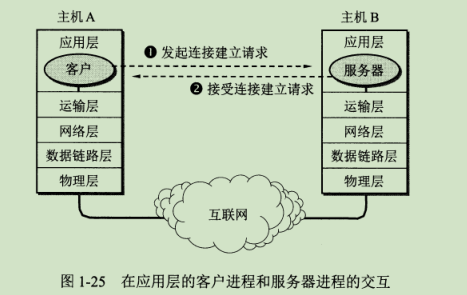

互联网的边缘部分

- 主机A的某个进程和主机B上的另一个进程进行通信,简称“计算机之间通信”。

- 两大类:

- 客户-服务器方式(C/S方式,Client/Server)

- 浏览器-服务器方式(B/S方式,Browser/Server),视为C/S方式的一种特例

- 对等方式(P2P方式,peer对等),通信时不区分哪一个是服务的请求方或提供方,只要使用了P2P软件,就可以进行平等的、对等的通信。

- 客户-服务器方式(C/S方式,Client/Server)

核心

- 起作用的——路由器(router),实现分组交换(packet switching),任务是转发收到的分组。(可以认为是交通指挥信号灯)

电路交换和分组交换

-

电路交换(circuit switching),电话如何通信,就是靠一个个交换机,而不是靠每两台电话的线路。

- “建立连接” -> “通话” -> “释放连接”

- 特点:通话过程中,端对端的电信资源一直被占用。

-

电路交换不适用于计算机网络的通信,原因在于——资源的浪费。计算机数据是突发式出现在线路上的,真正传输时间比较短暂。

-

分组交换:存储转发技术

-

报文(message):需要传输的数据块。

-

分组(packet),包:是由报文分成等长的数据,在前面加上首部header(header也被称为包头)形成的。

- header相当于一个识别坐标

-

短交换的数据存在路由器的内存中而不是磁盘中,这样能加快传输效率

-

运输层协议(protocol)保证了数据传送的可靠性

-

-

优点:

-

优点 手段 高效 分组传输过程动态分配传输带宽,对通信链路逐段占用 灵活 为每一个分组转发选择最合适的路由 迅速 分组传送,可以不先建立连接就能向其他主机发送 可靠 保证可靠性的网络协议:分布式路由的分组交换网

-

-

缺点:

- 时延

- 无法保证带宽

- header造成一定开销(overhead)

-

报文交换(message switching)也是基于存储转发原理:以一整个报文为整体

1.4 在我国的发展:1980开始,1994接入互联网

1.5 类别

定义

- 主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的,这些硬件并非专门用来实现某一特定目的(例如,传送数据或视频信号)。硬件能够传送多种不同类型的数据,并能支持广泛的和日益增长的应用。

作用范围

- 广域网WAN(Wide Area Network):远程网(long haul network)。互联网核心部分。跨国。

- 城域网MAN(Metropolitan Area Network):很多采用以太网技术。

- 局域网LAN(Local Area Network):校园网,企业网。

- 个人区域网PAN(Personal Area Network):无线个人区域网WPAN(Wireless PAN)

- 多处理机系统:中央处理机之间距离1米的数量级。

使用者

- 公用网(public network)

- 专用网(private network)

用来把用户接入互联网的网络

- 接入网AN(Access Network):本地接入网,居民接入网。连接居民端系统到第一个路由器的网络。不属于边缘部分和核心部分,更像是一座桥梁。

1.6 性能特征

速率

- 比特(bit),binary digit,二进制数字,信息量的单位。单位是bit/s。额定速率或标称速率。

带宽

- 本来指某个信号具有的频带带宽。单位:赫兹。频域

- 网络中某通道传送数据的能力,“最高数据率”。单位:bit/s。时域

吞吐量

- 单位时间内通过某个网络的实际的数据量。

时延,延迟/迟延

- 发送时延 = 数据帧长度(bit) / 发送速率(bit/s)

- 传播时延 = 信道长度(m) / 电磁波在信道的传输速率(m/s)

- 发送时延,在机器内部的发送器中(一般是网络适配器),传播时延,在机器外部的传输信道上

- 处理时延

- 排队时延

- 总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延,具体需要看哪个因素影响总时延

- 错误概念

- 在高速链路上,比特会传送得更快些。传送更快——传播时延,是通信线路的材质。高速链路——提高了数据的发送速率,减小了发送时延。

- 光纤中光的传播速率比铜线中电磁波的传播速率还要低一些。

时延带宽积 = 传播时延 × 带宽

- 管道体积,能容纳多少比特

往返时间 RTT (Round-Trip Time):重要性能指标之一

- 发送时间 = 数据长度 / 发送速率

- A 知道 B 收到消息了,才会继续发送,就有一个往返时间 RTT

- 有效速率 = 数据长度 / (发送时间 + RTT)

利用率

- 并非越高越好,如高速上车很多,反而会堵车。增加了时延。

- 信道或网络的利用率过高会产生非常大的时延。

1.7 体系结构——分层思想

开放系统互连基本参考模型 OSI / RM (Open Systems Interconnection Reference Model)

- 理论,实际市场被 TCP / IP 协议占领

网络协议(network protocol):为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定

- 三要素:语法,语义,同步

体系结构

- 计算机网络的各层及其协议的集合。体系结构式抽象的,而实现是具体的,是真正在运行的计算机硬件和软件。

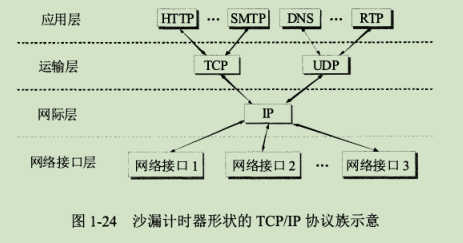

五层协议

- OSI 七层协议,复杂不实用

- TCP / IP,四层体系结构,应用层、运输层、网际层和网络接口层。实质只有最上面的三层,网络接口层没什么具体内容。

- 学习计算机网络原理,折中,采用五层协议的体系结构。

应用层(application layer)

- 通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。

- 域名系统 DNS,支持万维网应用的 HTTP 协议,支持电子邮件的 SMTP 协议。

- 报文(message):应用层交互的数据单元。

运输层(transport layer)

- 向两台主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务。

- 传输控制协议 TCP (Transmission Control Protocol),提供面向连接的、可靠的数据传输服务。单位:报文段(segment)。

- 用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol),提供无连接的、尽最大努力的数据传输服务(不保证数据传输的可靠性)。单位:用户数据报。

网络层(network layer)

- 任务1:把报文段 / 用户数据报封装成分组 / 包进行传送。

- 使用 IP 协议,分组也叫做 IP 数据报,简称数据报。

- 任务2:选择最合适的路由。

- 互联网是由大量的异构网络通过路由器相互连接起来的。互联网使用的网络层协议是无连接的网际协议 IP 和许多种路由选择协议。

- 网络层,网际层,IP 层。

数据链路层(data link layer)

- 链路层, IP 数据报组装成帧(framing)。每一帧包括数据和必要的控制信息。

- 发现有差错,可以简单地丢弃这个帧。

- 检错,纠错。

物理层(physical layer)

- 单位:比特。发送方发1,接收方收到就是1。物理层考虑多大的电压表示“1”或“0”

TCP / IP 协议族

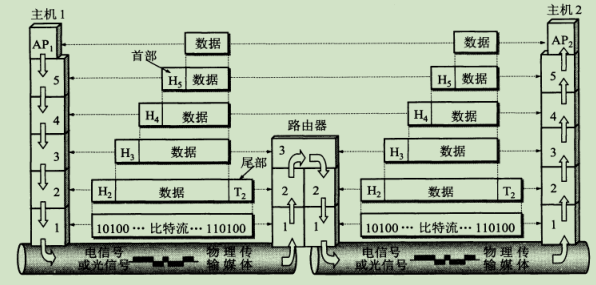

传输数据流程

| 层 | 数据 | 操作 | 协议 |

|---|---|---|---|

| 应用层 | 报文 | +H5 | DNS, SMTP, HTTP |

| 传输层 | 报文段,用户数据报 | +H4 | TCP, UDP |

| 网络层 | 分组 | +H3 | IP |

| 链路层 | 帧 | +H2, +T2 | |

| 物理层 | 比特流 |

- 协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)

- 数据经过5层之后变为比特流,到路由器由1层传送到3层,路由器操作之后回到1层,比特流重新转发到另一个路由器。

- 对等层(peer layers),协议栈(protocol stack)

- 实体(entity),任何可以发送或接收信息的硬件或软件进程。

协议和服务

- 协议是控制两个对等实体(或多个实体)进行通信的规则的集合。

- 在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。要实现本层协议,还需要使用下面一层所提供的服务。

- 协议和服务不一样

- 协议的实现保证了能够向上一层提供服务。实体只能看见服务而不能看见协议。

- 协议是“水平的”,对等实体之间通信的规则。服务是“垂直的”。

- 服务访问点 SAP (Service Access Point):相邻两层的实体进行交互的地方

- 服务数据单元 SDU (Service Data Unit):层与层之间交换数据的单位

- 第 n 层是服务提供者,第 n + 1 层是服务用户,每一层的协议是不相同的

- 协议的一个特点:必须把所有不利的条件事先估计到,而不能假定一切都是正常的和非常理想的。协议需要应付异常情况。

TCP / IP 体系结构

说明

- 在学习《计算机网络》第一章的时候做了较为详细的记录,希望借此建立较完善的学习体系。

- 参看教材计算机网络第7版,作者谢希仁