2015-07-21 16:59 原创 Randy

Orton

http://www.leiphone.com/news/201507/7j46BjWsSitKML13.html

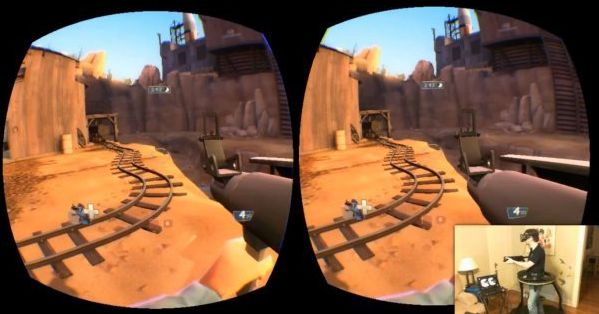

虚拟现实设备自从去年至今,一直是消费电子领域炙手可热的产品,特别是在Oculus被Facebook以高大20亿美金收购后,几乎所有科技巨头均开始涉及VR领域,国内各类型的VR眼镜(头盔)公司也如雨后春笋般的进入人们视野中,这些公司中除了少数有独立显示屏外,绝大部分都以手机作为媒介,这可以更进一步降低价格,从而推动VR产品快速进入市场。值得一提的是,国内已经有公司推出了不仅带有独立显示屏,还带手机模组的VR头盔,即正在淘宝众筹的星云Nebula。当然,笔者之所以会关注到星云Nebula,主要还是因为其采用了非球面双凸型透镜及弯月型透镜双镜片的镜片组方案。

目前VR头盔的价格差距很大,从只要几美元的谷歌Cardboard,到预计售价350美元的Oculus消费者版本,但他们的原理基本相同,最主要的部件都包括屏幕,陀螺仪,光学镜片以及一些塑料部件。其中对用户沉浸感影响最大的部件是两对光学镜片。在各类型的智能硬件中,大部分元件都是电子元器件,很少包含光学元件。较为困难的是,评价其质量的指标不能用常见的内存大小,主频高低,内核的数量等很直观的指标来衡量。看似简单的两个圆形镜片想要达到理想的成像效果,也包含深奥的学问。

笔者曾体验过多款VR头盔,对该领域较为有兴趣,加之是光学专业科班出身,工作中经常需要设计各类型的光学系统,在研究综合目前国内外常见的几款VR头盔产品后,对VR头盔中的重要元件镜片做简单分析,并给出自己的一些见解,希望对VR爱好者在产品时能有所借鉴。

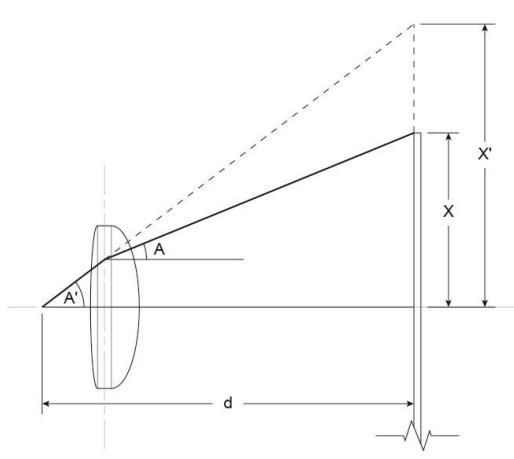

简单来说,VR头盔的两个镜片可以看成两个完全相同的放大镜,如下图1光路剖面图所示,人眼处于左侧实线与光轴的焦点处,中间的为双凸镜片,右侧为屏幕,由于镜片有弯折光线的作用,人眼看到屏幕最上方x位置,而给人的感觉是沿着虚线从更高的位置进入人眼的,仿佛把屏幕放大到了x’的那么大,VR头盔强调的沉浸感,一方面取决于屏幕的大小,另一方面取决于镜片弯折光线的能力。因此,就引出了可视角(FOV)的概念,这也是广大VR厂商经常宣传的一个参数。

FOV

目前主要厂商宣称的FOV统计如下:

可以看出,大部分厂商的FOV都在100°左右,但笔者认为这个参数并没有非常大的实际价值。首先,不像内存或硬盘的大小,FOV没有一个可以明确测量的方法,厂商是否会虚标用户无法确定;第二,人在观察不处于视野中心的目标时,更倾向于转头,而不是斜眼看。引用百度一张人眼视角的示意图2可见,人眼水平最大视角甚至可以超过180度,而单眼舒适视角只有大约60度,在这个方位内人眼视力最敏感,超过了这个范围人会本能的转头。所以大家不必太纠结于该参数的大小,而更应该关注60度中心区域内的图像的清晰程度,以及实际使用佩戴的感受。一般来说,镜片尺寸越大,人眼会越不容易注意到透镜边缘,沉浸感更好,用户可以较为直观的比较该参数,目前绝大多数VR头盔镜片的尺寸都在50mm左右。

清晰度

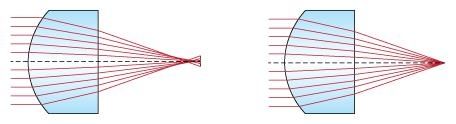

作为VR界的标杆,DK1在初期镜片边缘图像的清晰度常常被用户诟病,这正是由于光学设计中的轴外像差所致。为了精确的测试DK1镜片光学设计的质量,本人曾经委托浙大光学系的老师在专门用于测量镜片成像质量的设备,传递函数(MTF)测试仪上定量的测量过其成像质量,从分析结果上看,离开中心区域稍远一些,其成像质量就大幅下降。这就好比我们使用质量一般的放大镜时会发现,边缘图像的会变模糊,其原因在于受到轴外像差的影响。目前绝大多数公司的处理方法是将透镜前后两个面都做非球面设计,如下图所示,尽可能降低轴外像差,提高边缘图像的像质。

目前塑料镜片的压模工艺已经非常成熟,可以压制出光学质量非常高的塑料镜片,因此像DK2等都采用了双面非球面的设计,用户可以关注VR头盔的镜片如果采用了非球面设计,在清晰度上一般会远高于非球面。当然,仅仅有优秀的光学设计也是不够的,制造工艺业对镜片质量的稳定性也有很高的影响,因此,如果VR厂商能够寻求大的代工厂为其加工镜片,也是对产品质量的保证之一。

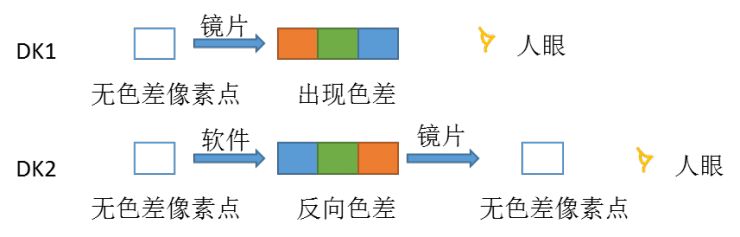

色差

现在绝大部分的VR头盔在使用时候都会在边缘区域(边缘位置)出现红绿蓝的色边,也就是色散现象,这在使用高折射率材料时很容易出现,就像是白光在经过棱镜后会被分成五颜六色的光线。在DK1中,该现象尤为明显。从光学设计的角度来说,需要两种或更多的材料才能消除色散,因此原理上来说单镜片(一种材料)是无法解决的,DK2为了解决该问题,在图像显示之前,先用软件做了一个相反的颜色补偿,如图4所示,基本解决了该问题。

该方法仅仅是在软件层面做了修正,但会对图像清晰度造成一定影响,而且图像上的每一个像素都需要做一次反向色散的处理,增加了硬件负担,会降低图像的帧率。最好的方法是采用多组材料不同的镜片组成消色差镜组,用光学的方法消除色边。这在镜头设计中已非常成熟,如复消色差物镜(Apochromatic objective),能够完全消除图像的色差。

畸变

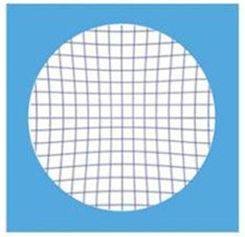

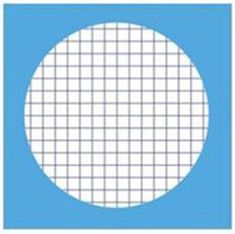

畸变用通俗的话来说就是图像扭曲变形,给人以中间凸出(桶形畸变)或是凹陷(负畸变),这也属于像差的一种,是由于入瞳(也就是人眼)处于光学系统中的前后位置不同造成的,对球面镜片来说,该像差是不可避免的,如下图左侧图所示,并且随着FOV的增大,边缘图像畸变会更加明显。为了解决该问题,目前常见的方法是采用非球面的设计,如下图右所示,它可以大大降低图像的畸变,而且还能大大减轻镜的重量,这也是目前高度数眼镜片不再如瓶底那么厚的原因。

但由于单片式的镜片能够用来优化的参数极其有限,在满足提高清晰度,增大FOV的情况下就很难同时又满足消除畸变的目的。如何折中三者之间的得失就成为了镜片设计者所要重点关注的。鉴于目前的VR头盔方案都借鉴于DK2,从它的方案可知,它采用的依旧是类似于消除色散的方法,在图像呈现在使用者之前,先做一次桶形畸变用以抵消镜片带来的枕形畸变,如图6所示,从而使使用者感受不到由于镜片畸变造成的不真实感,经过分析DK1的SDK可知,其内部设置了4个畸变系数(k0~k3),组成一个畸变补偿方程,通过控制这四个量的大小来适配不同畸变程度的镜片,从而达到该SDK通用不同镜片的目的。

但这种方法也有一定缺陷,由于图像在显示中边缘的图像就已经被压缩了,因此经过透镜后虽然消除了畸变,但空缺的信息无法恢复,会出清晰度的下降问题,并且因为每一帧都要经过软件的后处理,对硬件性能的要求更高。最好的方式为镜片不要产生畸变,从而省略该预处理步骤。

近视调整

目前中国的近视发生率已超过33%,在高中以上的人口中更高达70%,而VR头盔的使用人群都集中在高学历人群中,他们在使用时如果不佩戴眼镜,往往看不清屏幕上的文字,更谈不上体验所谓的沉浸感了,因此会降低VR设备的普及度。

目前国内的VR头盔都声称不影响400度甚至更高的近视。对此本人是深表怀疑的,Oculus解决该问题的方法是配了3组不同度数的镜片,从光学原理上相当于有配了三组不同视力的眼镜片,而国内的VR头盔大都只有一组镜片,往往采用两个方法解决近视问题:一种是佩戴眼镜,然后再戴头盔,该方法较为“简单粗暴”,确实解决了近视问题,但沉浸感大大削弱,因为人眼不能凑近镜片,而且同时戴两副眼镜的方案也非常笨拙。另一种是不戴眼镜,而是将屏幕或是手机靠近镜片,这相当于近视者凑近屏幕看屏幕上的东西,这也会降低沉浸感,因为屏幕边缘的图像相当于被移出了画面,近视者只能看见中间部分的图像,外侧的被裁掉了,该方法的另一个缺陷是近视者更容易看到像素,出现DK1中所谓的纱窗效应,此外,如果使用者左右眼近视度数不同,该方法也无法解决。

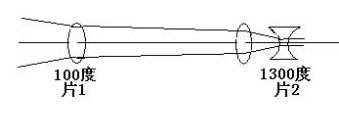

然而真的没有别的更好的方法了吗?笔者认为不然,其实该方法早已使用在很多单反相机中,如图7上图所示,单反的目镜边上有一个称为屈光度调节的旋钮,通过转动该旋钮,在一定范围内的近视使用者也能看清取景器里的图像,而无需佩戴眼镜。其原理如图7下图所示,取景器内部由多个独立的镜片组成,旋转旋钮相当于调节某两个镜片之间的距离,从而达到改变进入人眼中光线发散或会聚程度的作用,它可以等效于一个变焦镜头。而这类型镜头的设计方法已有近百年的历史,是相当成熟的,如果VR头盔的镜片也由一片以上的镜片构成,则经过设计也可以达到调节屈光度的效果,用户不需要佩戴眼镜即可使用。

笔者经过多年的光学设计工作,体会到一个优秀的光学设计者必须在各种限制因素中做最好的权衡,如上文所提到的FOV,清晰度,色差,畸变等,还包括材料,体积,重量,价格,公差,可加工性等等因素。并且无论再优秀的设计也不能将所有指标同时达到最优,需要针对使用场合做一定的取舍,无数次的实验,以及和软件设计者协同工作。很多时候需要设计者有丰富的经验。一款优秀的VR头盔中的镜片往往直接关系到用户体验的好坏。

笔者认为,虽然目前在售的所有VR头盔的镜片都是单镜片,但限于能用于优化的参数过少,镜片的成像质量很难提高,像色散畸变这类像差,单镜片几乎是无法消除的,为此,镜片组的方案是未来的VR头盔中镜片的发展趋势,它除了能极大提升成像质量以外,还可以实现左右镜片分别调节屈光度,使得左右眼近视度数不同的人也能体验虚拟现实的真实感。

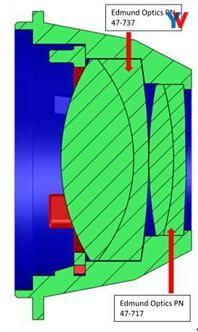

就在近日,微软研究越为Oculus提供设计了新的镜片,它就采用了四片两组的结构,可以大大提升图像清晰度,消除色散与畸变,如下图所示。

当然,由于镜片数量的增多,设计难度会更大,微软的设计方案的缺陷之一就是降低了FOV,但这并不是必然的,通过更优秀的设计方案可增大FOV。此外,多镜片的成本显然会高于单镜片,微软的镜片价格高达200美元,而DK2总价只有350美元,笔者相信随着光学设计方案的成熟,价格上还有很大下降余地。另外可以预见的是,多组镜片的安装公差会更严格,如同轴度,变焦槽精度等等,这都会要求有精度更高的模具与更细致的安装步骤,成本也会相应提高,因此需要投入更多的设计时间与经费。但这一切都是为了提升用户体验,必然是VR头盔镜片的发展方向之一。

本文仅仅对VR头盔中的镜片做了简单的分析,影响一个VR产品给用户带来良好体验的技术因素还包括屏幕的分辨率,跟踪算法,佩戴舒适度以及是否拥有充足的内容支撑等等,看似简单的产品其实包含着极高的积淀,这也是Oculus沉寂了两年才刚刚发布其消费版的原因。

目前国内的VR头盔类产品正处于爆发式发展阶段,在后手机时代被寄予了非常高的期望,毫无疑问该方向是未来消费类互联网智能硬件中的领头羊。但从技术的角度来看,国内的VR产品问题也很多,例如产品相似度较高,质量也参差不齐。可以预见的是,随着Oculus消费版的即将上市,必然会淘汰一大批技术水平能力较低的公司,留下少数几家真正有研发实力与VR内容积累的公司。从用户的角度来说,笔者认为大家应该理性看待目前的各类VR产品,多去实际参与体验,毕竟通过简单的文字表述很难体会到虚拟现实给人带来震撼体验。